如何鉴别字画真假字画私人收购手机号

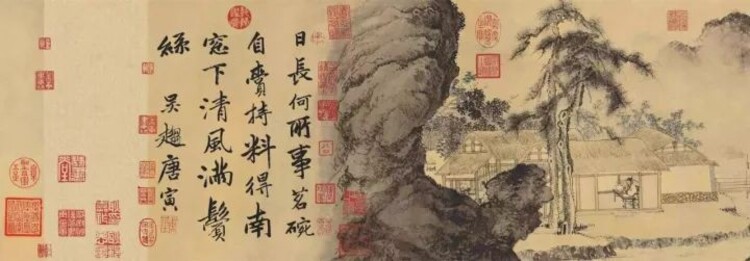

又如:约50年前,北京琉璃厂有一幅落款为董其昌的绘画作品,画得很好,落款字数不多,作品本幅十分整洁,所以有人要买。后来有人看出了这件作品的毛病,落款"玄宰"的"玄"字缺写后一笔,是避清代康熙皇帝玄烨的讳。董其昌死于明崇祯九年,没有活到清代,因此就肯定了这件作品是清代人伪造的。从以上几个例子可以看出,文史知识的丰富与否,对于鉴别书画的真伪,也有相当重要的重要的作用。如果文史常识不多,那么,那种改写的避讳字是不易看出来的,因此也就有可能将作品的真伪断错。

同时,对于避讳问题也不能僵死地一成不变地对待,有些临古的书法作品,完全按照原样临而不避讳。例如经过鉴定确为南宋赵构(高宗)所书的《临古二体千字文》卷,就是完全按照唐人原件临写的,文内的字均避唐讳(诸如"渊"、"世"、"民"等字均被避讳),而没有一个字是避宋讳的。

总之,避讳的问题是复杂的,在书画鉴定中运用避讳来断代,根据具体情况进行具体分析,要依据不同的条件,灵活掌握。

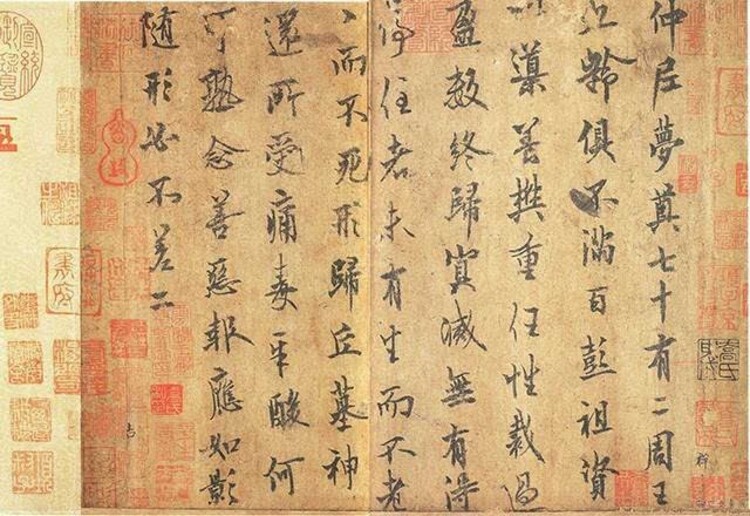

揭裱旧字画和名人字画常用的是揭二层,第二层透过来的墨与原作相差不远,再加以重新填墨、润色、装裱、加盖印章,其神采便会溢于纸外,欺人效果更佳。如北京故宫博物院和沈阳故宫所藏,各有一幅赵之谦《牡丹》图轴,二者几乎完全一样,经鉴定才知道,沈阳故宫所藏之《牡丹》图,是作伪者揭二层所为。用这种办法“复制”古旧字画和名人字画要求揭裱水平很高。如果稍有懈怠,便会弄巧成拙,不但所揭之书画神采全无,就连原迹也可能毁于一旦,悔之晚矣。

收藏品价格表,古董鉴定上子谋收藏鉴定网

有个网友给我的帖子上留言

“喜欢在地摊上或者喜欢听故事的人通常为老先生”。结合他对我藏品的评价,我就知道他对“老先生”的称谓是讽刺还是肯定。不过我还是毫无忌讳地说:我一些收藏知识来自与地摊经营者的交流。

在当今这个时代,凡是收藏古币的人,都喜欢看书,上网,翻阅资料,看的理论文章,看藏品的拓片和图片等,通过这种方式,自己藏品价值几何,心里多少有一杆秤。但是,中国历史源远流长,古币浩如烟海。每当遇到形形色色的实物时,有时候就发现脑子里储存的那点书本知识与现实还是有点脱节。因此,在看书的同时,我还经常到古币市场走走看看,遇到在我眼里能比较过关的钱币玩家,或遇到摆地摊的老者,我就跟他们聊聊。譬如卖给我

“崇宁重宝”的那个老杨,玩弄古币有三十多年了,且在没下岗之前,还是个国企职工。与交流,他们不一定把自己的真知灼见告诉你。与这些人交流,他们会有什么说什么,不会遮着掩着,所以遇到吃不准的钱,我就请教老杨等人,谈谈自己对一些钱的认知和疑惑。

有一个周末,我在地摊上和老杨交谈时,看见一个穿着天蓝色校服、背着书包的中学生立在旁边,当看到老杨拿出几枚钱文相同、包浆不同的钱给我展示时,他也凑了上来,老杨发现了,即和他和打招呼,然后给我介绍说这个娃一到周末,上完补习班就来了。每次来,都要在他跟前待一会儿,他也喜欢玩古币。

他说的这个意思我明白,

我在九十年代初曾经开了个

“店”,不少人只要遇到的蛇或鳖,都送到我店里来。有一年,一个人捉了一条两尺来长的野灰蛇,说他把蛇牙都拔掉了,要卖给我。开始我不收,他就向我求情,说他从老山前线下来的,钻猫耳洞受了凉,患了严重的前列腺炎,看病需要钱,让我随便给点。我心软了,就收下,顺便装在连衣裙口袋里, 结果陪客人喝酒时,我的手无意中往口袋一伸,感觉又软又凉,我忘记是蛇在里面,吓得尖叫一声,遂掏出,桌上的客人冷不丁见我手里抓了条蛇,顿时吓得人马仰翻。

还有一次,一个农妇拿来一个小铜罐,说她在河里掏沙子时刨出来的。估摸店的人肯定收野东西,就给我们提来了。经过讨价还价,我老汉收了下来。我一看这个小玩意儿,心里窃喜,从造型和锈浊看,是个老东西,后来我了解到,这是个汉代青铜奁。是古人装贵重金属的东西。前些年,这个东西的盖子被儿子涂上了蜡烛液,搞得像湿了一片,影响了美观。后来我为了除去蜡烛液,用开水烫,用火烧,通过折腾,才知道,真锈是烧不掉,越洗锈越艳丽。